Schutzkonzept erstellen

Was ist ein Schutzkonzept?

Ein Schutzkonzept hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche vor Gewalt zu schützen und ihnen helfend zur Seite zu stehen, falls sie Gewalt erfahren. Es soll den Verein bzw. die Einrichtung zu einem sicheren Ort für Kinder und Jugendliche machen, indem das Risiko für Übergriffe durch verschiedene Maßnahmen minimiert wird und mindestens eine Ansprechperson vorhanden ist, die beratend zur Seite stehen kann.

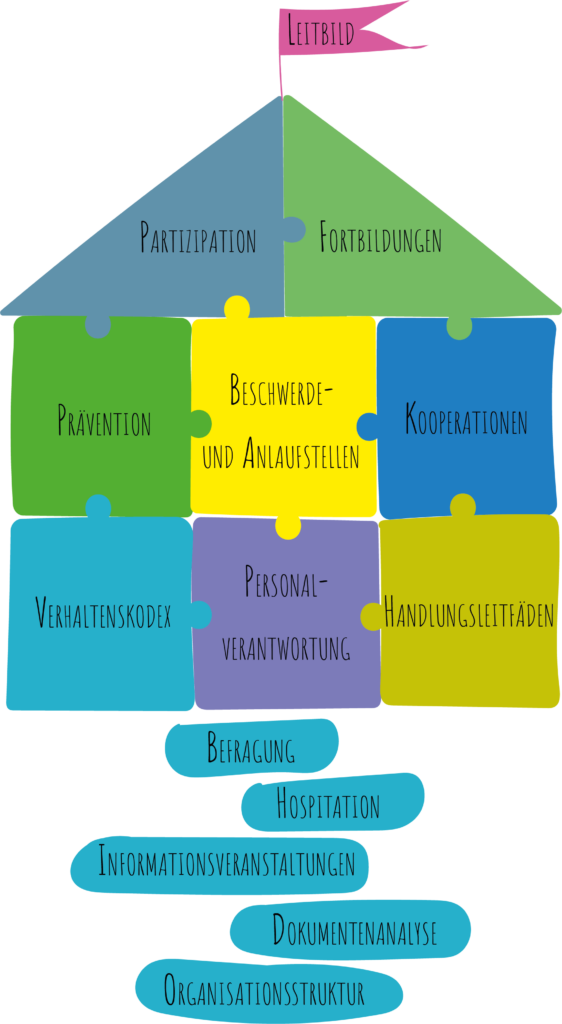

Ein Schutzkonzept besteht aus mehreren Bausteinen, die nach und nach erarbeitet und in die eigene Organisation eingebracht werden. So entsteht ein Netz, das möglichst viel Sicherheit für junge Menschen und Erwachsene bietet, potenzielle Täter:innen abschreckt und Handlungsleitfäden bereithält, falls ein Fall von Gewalt bekannt wird.

Wichtig ist dabei, die Erstellung eines Schutzkonzeptes als Prozess zu betrachten. Denn ein funktionierendes Schutzkonzept kann nur entstehen, wenn alle Beteiligten die Bestandteile verinnerlichen und den Prozess, sowie die erarbeiteten Punkte im Alltag leben. Ein Schutzkonzept, das nur auf dem Papier besteht, hilft Kindern und Jugendlichen nicht! Es schafft keinen sicheren Ort.

Folgende Bausteine gehören zu einem Schutzkonzept:

-

- Risiko-Potenzial-Analyse

- Fortbildungen

- Verhaltenskodex

- Handlungsleitfäden

- Kooperationen

- Beschwerde- und Anlaufstellen

- Personalverantwortung

- Prävention

- Partizipation

Wie gehe ich bei der Erstellung eines Schutzkonzeptes vor?

Zunächst empfiehlt sich, eine Entscheidung zu treffen, ob das Schutzkonzept ausschließlich durch interne Personen erstellt werden soll oder ob eine externe Begleitung gewünscht ist. Letzteres empfiehlt sich, da durch die externe Begleitung eine fachliche Anleitung erfolgen und blinde Flecken der Einrichtung entdeckt werden können.

Weiterhin solltet ihr euch bewusst machen, dass die Erstellung eines wirksamen Schutzkonzeptes einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Der zeitliche Umfang pro Monat kann jedoch selbst bestimmt werden – je nachdem, wie schnell ihr voranschreiten möchtet und welche Ressourcen vorhanden sind.

Zu Beginn solltet ihr eine Arbeitsgruppe gründen, die die Schutzkonzepterstellung durchführt. Die Gruppe sollte aus ca. 3-8 Personen (je nach Vereinsgröße) bestehen und sich möglichst divers zusammensetzen (verschiedene Bereiche, verschiedene Altersklassen, etc.). Auch Jugendliche können hier involviert werden. Wichtig bei der Erstellung der Arbeitsgruppe ist, dass auch der:die Chef:in ein Teil davon ist und hinter dem Prozess steht! Nur so kann er gelingen. Innerhalb der Arbeitsgruppe sollten alle gleichberechtigt sein und frei ihre Meinung äußern können. Nur dann entsteht ein gewinnbringender Austausch.

Ist die Arbeitsgruppe gebildet und ggf. eine externe Begleitung gefunden, kann es losgehen. Der Prozess startet mit der Risiko-Potenzial-Analyse.

Check: Was haben wir schon?

Hier findet ihr bald einen Check, um zu prüfen, wie weit ihr in der Erstellung eures Schutzkonzeptes schon gekommen seid bzw. welche Bestandteile bei euch schon vorhanden sind.

Haltung & externe Beratung

Dieser Inhalt ist zur Zeit leider noch nicht verfügbar, da die Seite sich derzeit noch im Aufbau befindet. Wir bitten um Verständnis und sind bemüht, die Inhalte so schnell wie möglich bereitzustellen.

Risiko-Potenzial-Analyse

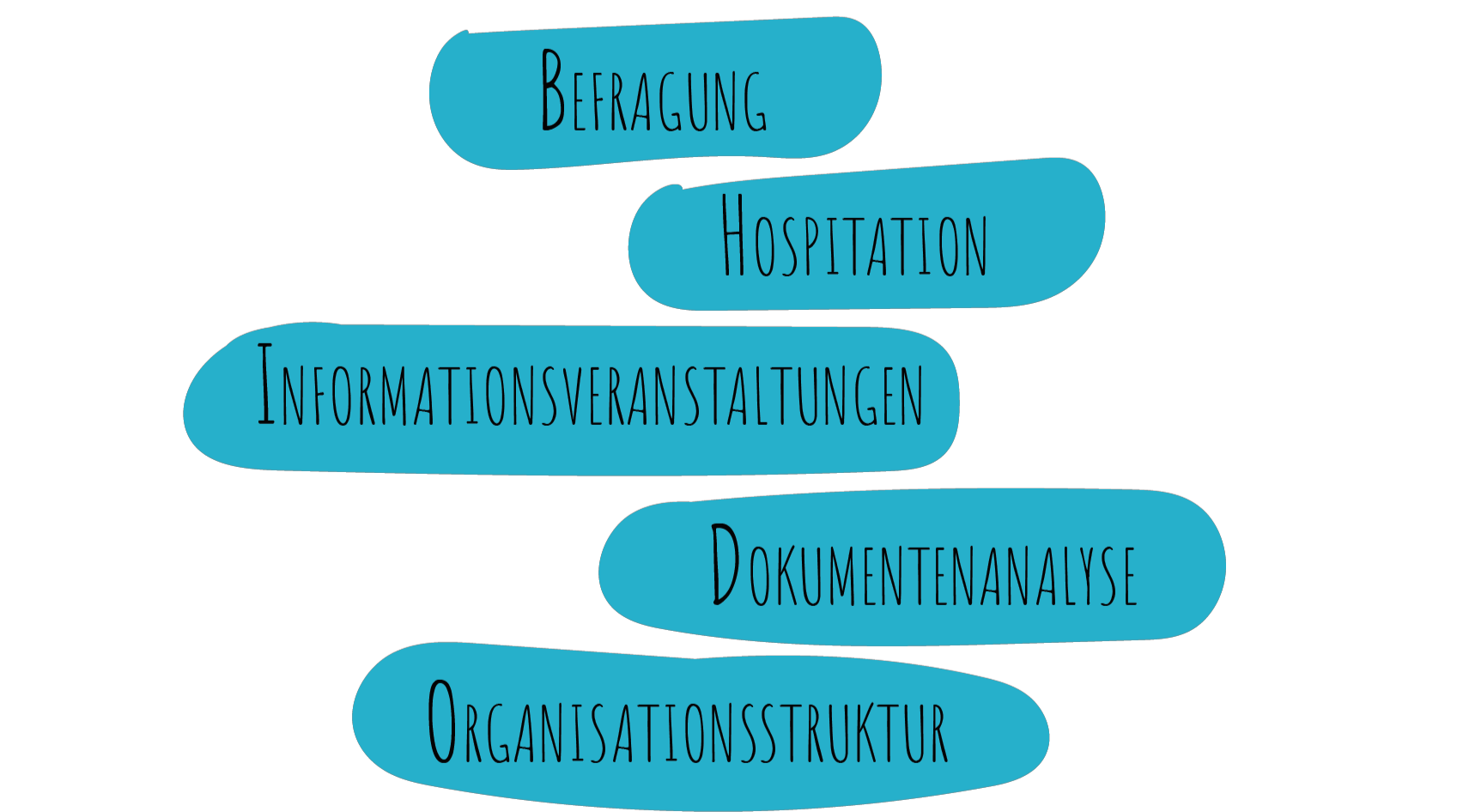

Bei der Risiko- und Potenzialanalyse handelt es sich um eine Analyse des Ist-Stands der Einrichtung. Daher steht sie ganz zu Beginn des Schutzkonzeptprozesses. Ziel ist es, herauszufinden, wie die Einrichtung zum aktuellen Zeitpunkt in Bezug auf Kinder- und Jugendschutz dasteht. Durch die Analyse verschiedener Bereiche sollen potenzielle Risiken aufgedeckt und Potenziale erkannt werden.

Die Risiko-Potenzial-Analyse besteht aus verschiedenen Bestandteilen und nimmt einen großen Teil der Zeit bei der Erstellung eines Schutzkonzeptes ein. Je ausführlicher die Analyse durchgeführt wird, desto schneller bzw. leichter kann im Anschluss die Bearbeitung der verschiedenen Bausteine eures Schutzkonzeptes erfolgen.

In der Analyse werden die Organisationsstruktur und die bereits vorhandenen Dokumente der Einrichtung betrachtet, alle werden über den Start des Schutzkonzeptprozesses und die damit verbundenen Schritte zur Umsetzung informiert. Es finden Hospitationen (bestenfalls von einer externen Person, wie z.B. einer/einem Schutzkonzeptberater:in) vor Ort statt, um sich ein Bild zu machen und blinde Flecken aufzudecken und es finden Befragungen der Mitarbeitenden (haupt- und ehrenamtlich), der Kinder, Jugendlichen und Eltern statt, um deren Standpunkt und Sichtweisen einzuholen.

Aus den Ergebnissen der Analyse leiten sich die nächsten Schritte ab und es können zielgerichtet Bausteine bearbeitet und Verbesserungen vorgenommen werden. Wo ihr als nächstes ansetzt, ergibt sich in der Regel bei der Auswertung der Risiko-Potenzial-Analyse.

So geht ihr bei der Risiko-Potenzial-Analyse vor:

Organisationsstruktur

Schaut in der Arbeitsgruppe gemeinsam das Organigramm eurer Einrichtung an – falls es eines gibt. Ist das Organigramm bekannt und allen zugänglich? Besprecht: Wer hat welche Funktion und Zuständigkeit? Ist das allen bekannt? Ist es transparent, wer eine Weisungsbefugnis hat? Welche Hierarchie ist vorhanden?

Falls es kein Organigramm gibt, tauscht euch in der Arbeitsgruppe dennoch über die Fragen aus und erstellt in diesem Zuge ein Organigramm eurer Einrichtung.

In diesem Zug könnt ihr bereits Machtstrukturen beleuchten und potenzielle Abhängigkeiten erkennen.

Dokumentenanalyse

Sucht zunächst alle in der Checkliste (s. „Unterlagen zur Erarbeitung„) benannten Dokumente eurer Einrichtung heraus, auch wenn sie teilweise etwas älter sind. Geht die Dokumente gemeinsam in der Arbeitsgruppe durch und beleuchtet sie mithilfe der in der Checkliste aufgeführten Fragen.

Informationsveranstaltungen

Überlegt in der Arbeitsgruppe (z.B. mithilfe des Arbeitsblattes), wer alles über den Start des Schutzkonzeptprozesses informiert werden sollte und wie das gut gelingen könnte – für verschiedene Zielgruppen (z.B. Eltern, Kinder) bieten sich oft unterschiedliche Kommunikationswege an. Damit einher geht die Information über Schritte der Umsetzung und ggf. Auswirkungen auf den Organisationsalltag, z.B. bei Hospitationen. Legt zeitnah einen Termin für die Information fest und setzt diese um.

Die Information darüber, dass ein Schutzkonzept entwickelt werden soll, schafft auch Beteiligungsmöglichkeiten. Hier könnt ihr sogar neue Mitstreiter:innen gewinnen – für die Arbeitsgruppe oder für einzelne Bausteine. Es ist auch möglich, die Information über den Prozess (wenn sie z.B. als Präsenzveranstaltung stattfindet) direkt mit einer Sensibilisierungsschulung zum Thema zu verknüpfen.

Hospitation(en)

Trefft in der Arbeitsgruppe eine Entscheidung, in welchem Bereich sich eine Hospitation anbietet oder wünschenswert ist. Bei der Hospitation kann auch eine Geländebegehung mit Blick auf Kinder- und Jugendschutz durchgeführt werden. Alternativ kann diese an einem anderen Termin erfolgen.

Tipp: Es bietet sich an, für Hospitation(en) externe Schutzkonzeptberater:innen anzufragen. Kann dies nicht umgesetzt werden, sucht in eurer Einrichtung eine inhaltlich möglichst weit vom Hospitationsort entfernte Person (z.B. aus einem anderen Bereich der Einrichtung), welche Vorwissen zum Thema Kinder- und Jugendschutz hat (z.B. bereits eine Sensibilisierungsveranstaltung besucht hat o.ä.). Vielleicht gibt es neue Personen in der Einrichtung, die sich für eine Geländebegehung mit ein:er Vertreter:in der Arbeitsgruppe eignen.

Befragung

Die Befragung deckt verschiedene Zielgruppen ab (s.o.) und sollte daher jeweils methodisch passend gestaltet werden. Bestandteile der Befragung sind die Themen eines Schutzkonzepts, wie z.B. Räume, Situationen, Partizipation, Beschwerde- und Anlaufstellen. Der jeweilige Erkenntnisbedarf wird individuell von der Arbeitsgruppe festgelegt. In die Erstellung der Befragungen und deren Durchführung können weitere Personen der Einrichtung involviert werden, die nicht Teil der Arbeitsgruppe sind. Versucht, möglichst viele Personen bei der Befragung zu erreichen, setzt aber eine Deadline, sodass ihr mit den Ergebnissen arbeiten könnt.

Nachdem alle Schritte durchgeführt wurden, erfolgt eine Auswertung in der Arbeitsgruppe. Nach Betrachtung aller Punkte, wisst ihr, wo ihr steht und könnt beurteilen, was verändert und entwickelt werden muss. Ihr entscheidet, mit welchem Baustein der Schutzkonzeptentwicklung ihr fortfahrt.

Hinweis auf Online-Tool:

Es gibt ein Online-Tool zur Risiko-Potenzial-Analyse, das speziell für den Sportbereich entwickelt wurde. Ihr könnt damit eine erste Einschätzung über den IST-Zustand in eurem Verein vornehmen. Das Tool kann auch von einer Arbeitsgruppe gemeinsam genutzt werden. Das Online-Tool findet ihr hier.

Fortbildungen

Im Baustein „Fortbildungen“ geht es um regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeitenden/ ehrenamtlich Tätigen zum Thema Kinder- und Jugendschutz. Es geht darum Grundwissen zum Kinderschutz zu vermitteln und alle auf den gleichen, aktuellen Stand zu bringen und dort zu halten. Nur durch fachliches Wissen zum Thema können Mitarbeitende/ Ehrenamtliche der Aufgabe des Schutzes gerecht werden. Somit kann nicht nur sichergestellt werden, dass Mitarbeitende/ Ehrenamtliche für das Thema sensibilisiert, sondern auch motiviert sind ihr Wissen einzusetzen.

Fortbildungen können entweder intern stattfinden, bei externen Anbietern besucht oder dort zum Teil auch extra für die eigene Organisation gebucht werden. Die Inhalte der Fortbildungen können variieren, sodass verschiedene Aspekte in den Blick genommen und zusätzliches Wissen erlangt werden kann.

Unsere Empfehlung: Sammelt, welche Themen im Hinblick auf Kinder- und Jugendschutz möglich und für eure Organisation nützlich sind. Bei allen Fortbildungen ist es wichtig, dass die Teilnehmenden sich abgeholt fühlen, denn nur so werden die Inhalte verinnerlicht. Wissenslücken und Bedarfe sollten berücksichtigt werden.

Inspiration für mögliche Themen findet ihr in unserer Materialsammlung.

Bei der Verankerung der Fortbildungen im Schutzkonzept solltet ihr schon jetzt überlegen in welchem Turnus Fortbildungen angeboten werden und wann sie verpflichtend sind. Beachtet dabei auch die Nachschulung neuer Mitarbeitender/ Ehrenamtlicher und legt diese zeitlich fest. Die Teilnahme an einer Präventions- bzw. Sensibilisierungsschulung wird zur Auffrischung der Inhalte mindestens alle 2-3 Jahre empfohlen.

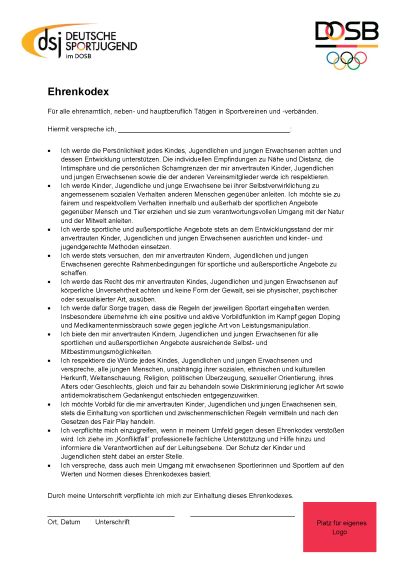

Verhaltenskodex

Was ist ein Verhaltenskodex?

Ein Verhaltenskodex beschreibt klare Regelungen zum Umgang miteinander. Er umfasst nicht nur den Umgang von Mitarbeitenden mit Kindern/Jugendlichen, sondern deckt auch den Umgang untereinander ab. Durch das schriftliche Festhalten von Regelungen soll Transparenz hergestellt und Mitarbeitenden Handlungssicherheit und Orientierung in schwierigen Situationen verliehen werden. Der Verhaltenskodex dient dabei als Richtlinie für Handlungsempfehlungen.

Alle Mitarbeitenden unterschreiben den Verhaltenskodex einer Organisation, bevor sie tätig werden und verpflichten sich dadurch, sich an die aufgestellten Regeln zu halten. Die vorgegebenen Handlungsempfehlungen schützen sowohl die anleitenden Personen als auch die Kinder und Jugendlichen.

Ein Verhaltenskodex ist außerdem bindend, sodass die Organisation bei Verstoß sanktionieren kann.

Nicht zu verwechseln ist der Verhaltenskodex mit der Selbstverpflichtungserklärung. Der Verhaltenskodex beschreibt Handlungsempfehlungen. Demgegenüber sichert die Selbstverpflichtungserklärung ab, dass gegen die unterschreibende Person keine strafrechtlichen Verfahren bzgl. Kinderschutzthemen laufen.

Wichtig ist, den Verhaltenskodex und die Selbstverpflichtungserklärung jeweils vor der Unterschrift mit der jeweiligen Person zu besprechen.

Wie erstelle ich einen Verhaltenskodex? Gibt es Vorlagen?

Ein Verhaltenskodex besteht aus 2 Teilen.

Im ersten Teil werden die grundlegenden Werte und die Haltung der Organisation benannt. Falls vorhanden, können diese gekürzt aus dem Leitbild entnommen werden.

Im zweiten Teil werden thematische Schwerpunkte gesetzt, die in der Organisation besonders relevant sind (z.B. Umgang mit Nähe und Distanz, Angemessenheit von Körperkontakt, Soziale Medien, etc.). Der zweite Teil sollte unbedingt gemeinsam mit den Mitarbeitenden, wenn möglich auch mit den Kindern und Jugendlichen der Organisation/des Vereins erarbeitet werden. Unter Umständen bietet es sich an, hierbei die verschiedenen Bereiche der Organisation (z.B. verschiedene Abteilungen eines Mehrspartenvereins) getrennt zu behandeln.

Da bei der Entwicklung eines Verhaltenskodex die Reflexion der eigenen Arbeit und somit das Erkennen von Schwerpunkten sowie das gemeinsame Nachdenken über die Themen und mögliche Handlungsalternativen im Vordergrund steht, ist nicht nur das Ergebnis des fertigen Verhaltenskodex das Ziel. Es geht um die Auseinandersetzung mit den als relevant bewerteten Themen. Daher ist es nicht zielführend, einen Verhaltenskodex von oben herab festzulegen oder aus anderen Einrichtungen zu übernehmen. Bei der Erarbeitung empfiehlt sich eine externe Moderation.

Der erarbeitete Verhaltenskodex sollte in regelmäßigen Abständen auf Aktualität überprüft und ggf. weiterentwickelt werden.

Empfehlung: Haltet den Verhaltenskodex einfach und übersichtlich. Eine Begrenzung auf eine Länge von ca. 2 Seiten ist empfehlenswert, jedoch kann ein Verhaltenskodex auch länger sein, wenn er einfach und übersichtlich gestaltet ist. Wichtig ist, dass die Unterzeichnenden sich wirklich mit dem Inhalt auseinandersetzen, bevor sie ihn unterschreiben. Sie sollten dafür also ausreichend Zeit bekommen. Auch für Kinder und Jugendliche sollte der Verhaltenskodex sichtbar sein, z.B. als Aushang in Ampelfarben. So werden sie darin bestärkt unangemessenes Verhalten richtig einzuordnen und sich Beratung bzw. Unterstützung zu holen.

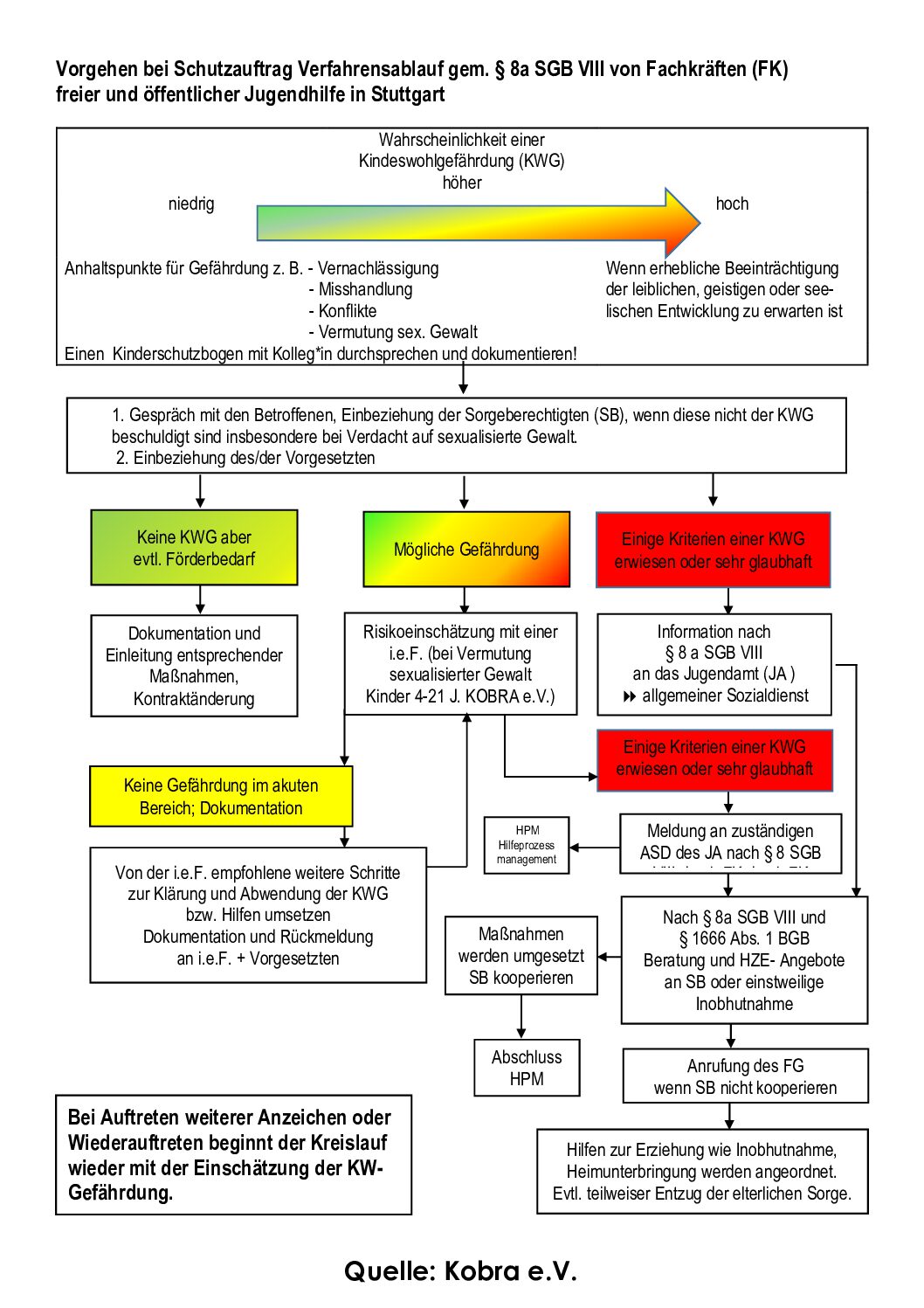

Handlungsleitfäden

Handlungsleitfäden kommen zum Einsatz, wenn Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung oder grenzverletzendes Verhalten sichtbar werden. Sie bieten in diesen Fällen eine klare Vorgehensweise und halten konkrete Schritte vor, z.B. wer wird wann benachrichtigt, was muss dokumentiert werden. Sie geben damit Orientierung und Sicherheit in schwierigen Situationen.

Für folgende Situationen sollten Handlungsleitfäden vorhanden sein bzw. entwickelt werden:

- (vermutete) Kindeswohlgefährdung im häuslichen Umfeld

- Grenzverletzungen und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen (Peergewalt)

- (vermutete) Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeitende/Ehrenamtliche oder andere Erwachsene in der Organisation

- Ggf. Gewalt unter Erwachsenen

Es bietet sich dabei an, die Handlungsleitfäden recht ausführlich zu gestalten, sodass nicht unbedingt in weiteren Dokumenten nachgelesen werden muss, sondern alles Wichtige an einem Platz zu finden ist. Weiterhin macht es Sinn vor der Erstellung der Handlungsleitfäden zu sichten, welche Strukturen es in eventuell vorhandenen Dachorganisationen bereits gibt. Sie können bei der Erstellung hilfreich sein. Außerdem sollten die Leitfäden unbedingt im Team bzw. der Arbeitsgruppe erarbeitet und danach allen Akteuren der Einrichtung vorgestellt und leicht zugänglich gemacht werden (z.B. auch über die Homepage). So wissen alle, wie in einer entsprechenden Situation vorgegangen wird, was zu weniger Fehlern und Unsicherheit führt.

Folgende Inhalte können Teil der Handlungsleitfäden sein:

- Ruhig bleiben

- Dokumentation

- Gespräche mit Betroffenen

- Interne Kommunikation

- Austausch mit externen Fachstellen

- Hinzuziehen weiterer Akteure

- Gespräche mit involvierten Personen

Handlungsleitfäden können beispielsweise als Ablaufplan oder ausformuliert als Text erstellt werden. Ein Beispiel findet ihr bald in unseren Arbeitsmaterialien.

Kooperationen

Im Baustein „Kooperationen“ können zwei Arten von Kooperationen mit externen Stellen unterschieden werden:

-

- Kooperationen, die für den alltäglichen Betrieb notwendig sind

- Kooperationen mit Fachstellen zum Thema Kinder- & Jugendschutz

Kooperationen mit externen Partnern, die für den eigenen Betrieb notwendig sind, umfassen z.B. Dienstleister:innen, die für die Gebäude und Anlagen zuständig sind oder Honorarkräfte, die gelegentlich aushelfen, jedoch nicht per se im Verein beschäftigt sind (ehren- oder hauptamtlich). Die Kooperation mit externen Partnern sollte (am besten schon im Zuge der Risiko- und Potenzialanalyse) unter dem Aspekt beleuchtet werden, wie die bisherige Zusammenarbeit läuft und ob/ welche Risiken sie mitbringt. Diese Risiken sollten in der Folge minimiert werden – beispielsweise durch Schulung dieser Personen zum Kinder- und Jugendschutz und klaren Kooperationsvereinbarungen, die das Thema Kinder- und Jugendschutz samt Maßnahmen enthalten. Es sollte außerdem überlegt werden, welche Potenziale die Kooperationen mitbringen. Auch externe Personen könnten wichtige Situationen beobachten und als Hinweisgeber:innen fungieren, wenn sie sensibilisiert sind. Durch die Evaluation der bestehenden Kooperationen können Richtlinien erarbeitet werden, die enthalten, wer vom entwickelten Schutzkonzept erfahren, wer geschult und von wem Führungszeugnis, Selbstverpflichtungserklärung und/oder Verhaltenskodex eingeholt werden muss.

Kooperationen mit Fachstellen sollten im Zuge der Implementierung eines Schutzkonzeptes aktiv geschlossen werden. So sollte bereits präventiv bei einer Fachberatungsstelle um Kooperation gebeten und wenn möglich sogar ein Kennenlerngespräch initiiert werden. Dadurch kann im Notfall sichergestellt werden, dass ein bestehender Kontakt zur Hand ist und der Aufwand zur Kontaktaufnahme gering ist. Der Kontakt sollte in den Handlungsleitfäden enthalten sein.

Beschwerde- und Anlaufstellen

Beschwerde- und Anlaufstellen sorgen für eine fehlerfreundliche Kultur in der Organisation. Besonders Kinder und Jugendliche können schon beim Umgang mit kleineren Beschwerden die Erfahrung sammeln, gehört zu werden. Werden diese berücksichtigt, ist es wahrscheinlicher, dass Kinder und Jugendliche auch bei größeren Themen die Beschwerde- und Anlaufstellen nutzen. So können Sorgen und Probleme frühzeitig erkannt und es kann dementsprechend gehandelt werden. Im Hinblick auf Kinder- und Jugendschutz können etablierte Beschwerde- und Anlaufstellen dazu beitragen, dass sich Betroffene schneller melden und gehört werden.

Im Schnitt müssen sich Kinder und Jugendliche bis zu sieben Mal einem Erwachsenen mit ihrem Problem anvertrauen, bis sie gehört werden.

Damit alle wissen, was bei einer Beschwerde passiert, sollte das Vorgehen transparent gemacht werden. Dadurch werden zusätzlich Hürden für eine Beschwerde abgebaut.

Um die Beschwerde- und Anlaufstellen wirksam zu etablieren, empfiehlt es sich, mehrere Beschwerdewege einzurichten: direkt und indirekt, offen und anonym. Im besten Falle werden die Beschwerdewege gemeinsam mit Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, Eltern und Kindern/ Jugendlichen entwickelt. Dadurch kann besser abgebildet werden, wie die verschiedenen Gruppen am besten erreicht und die Beschwerdewege leicht zugänglich gemacht werden. Die entsprechenden Stellen sollten konkret benannt und allen bekanntgemacht werden.

Es ist hilfreich, Beschwerden als Möglichkeit qualitativer Weiterentwicklung zu sehen und somit positiv zu bewerten. Dies wiederum fördert einen konstruktiven Umgang mit Beschwerden und lädt dazu ein, diese Option wahrzunehmen.

Beschwerde- und Anlaufstellen können u.A. die Schutzbeauftragten der Organisation sein, die nicht nur persönlich, sondern auch niedrigschwellig via Online-Tool erreicht werden können. Auch ist es möglich diese Aufgaben auf mehrere Personen zu verteilen, um die individuelle Auslastung gering zu halten.

Personalverantwortung

Der Baustein „Personalverantwortung“ ist ein besonders wichtiges Element eines Schutzkonzeptes. Das liegt daran, dass er sich in allen Facetten wiederfindet und die anderen Bausteine somit ohne ihn nicht gut umgesetzt werden können. Mit diesem Baustein wird sichergestellt, dass die Inhalte eines Schutzkonzeptes in alle Bereiche der Organisation getragen und dort gelebt werden. Personalverantwortung ist vorrangig eine Aufgabe der Leitung und bezieht sich auf alles, was Personal betrifft (von der Einstellung über begleitende Gespräche und Weiterentwicklungsangebote bis hin zum Ausscheiden einer Person), inkludiert aber auch die eigene Haltung der Leitung. Dabei ist es egal, ob die Personen haupt- oder ehrenamtlich in der Organisation tätig sind.

Ziel ist es, potenziellen Täter:innen den Zugang zu erschweren sowie das Schutzkonzept präsent und den Kontakt zu den Mitarbeitenden aufrecht zu halten. Dabei kann sich die Leitung im Kontakt immer wieder ein Bild der Mitarbeitenden machen und Feedback zum Thema erhalten. Daran anknüpfend können z.B. Fortbildungen geplant, Dokumente gezielt erstellt oder überarbeitet und Verbesserungen im Schutzkonzept vorgenommen werden.

Beispiele für Personalverantwortung im Kinder- und Jugendschutz sind:

- Sich klar zum Thema Kindeswohl zu positionieren

- Vorbild sein

- Alle Mitarbeitenden im Blick haben und mitnehmen (von Einstellung bis Austritt aus der Organisation)

- Präventive Maßnahmen: Einsichtnahme ins erweiterte Führungszeugnis, Unterzeichnung von Selbstverpflichtungserklärung und Verhaltenskodex

- Das Thema Kinder- und Jugendschutz voranbringen

- Über aktuelle Gesetze und ggf. Neuerungen informiert sein

Zur Umsetzung dieses Bausteins könnt ihr bei den Arbeitsmaterialien bald auch ein entsprechendes Arbeitsblatt finden.

Prävention & Partizipation

Prävention

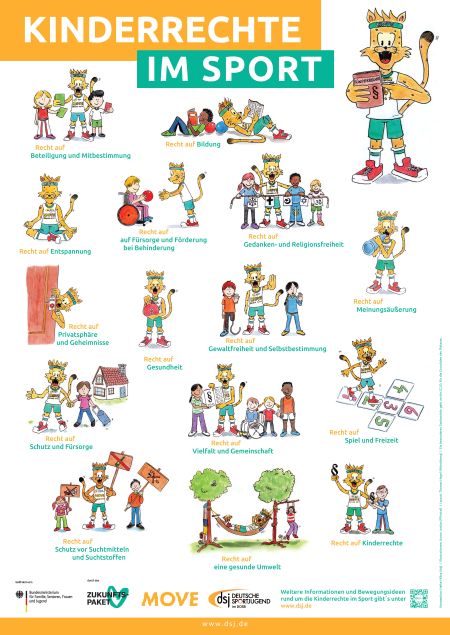

Prävention umfasst alle Maßnahmen, die getroffen werden, um Gewalt vorzubeugen. Damit setzt sie an, schon bevor etwas passiert ist. Es geht in diesem Baustein darum, bereits im Vorfeld Risiken zu minimieren und Adressat:innen für die wichtigsten Themen zu sensibilisieren. Auch die tiefergehende Bearbeitung inhaltlicher Aspekte mit verschiedenen Zielgruppen ist inbegriffen.

Durch präventive Workshops und Angebote können Kinder und Jugendliche gestärkt werden, sodass sie für sich einstehen und bewerten können, was in Ordnung ist und was nicht. Auch Erwachsene werden durch verschiedene Angebote daran erinnert, was es zu beachten gilt und können lernen, wie sie Prävention mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam, als auch auf Organisationsebene anstoßen und umsetzen können. Die Angebote sollten passend für die Kinder/ Jugendlichen und Erwachsenen der Organisation ausgewählt bzw. erarbeitet werden. Oftmals ist bereits ein Austausch innerhalb der Organisation über das eigene Verständnis von Prävention und die gemeinsame Ideenfindung zur Umsetzung bzw. Erarbeitung von Angeboten sehr hilfreich.

Wie bei den bisher vorgestellten Bausteinen eines Schutzkonzeptes, geht es jedoch auch bei der Prävention nicht nur darum, Angebote zu machen, sondern als Vorbild zu fungieren und eine präventive, achtsame Haltung vorzuleben. Das Präventionskonzept sollte zudem immer wieder angepasst und evaluiert werden. So kann sichergestellt werden, dass die Informationen und Angebote auch die gewünschte Adressat:innengruppe erreicht. Zur Prävention zählt außerdem, allen Akteuren, vorrangig Kindern und Jugendlichen, das entstandene Schutzkonzept einfach und verständlich zugänglich zu machen und sie über Inhalte und Verfahrensabläufe zu informieren. Dies kann auch heruntergebrochen auf konkrete Inhalte, z.B. durch Plakate zum Thema Kinderrechte (von dsj, UNICEF o.ä.) geschehen.

Um Präventionsangebote passgenau zu gestalten, kann der Blick in die durchgeführte Risiko- und Potenzial-Analyse hilfreich sein. Identifizierten Risiken kann dann direkt durch präventive Maßnahmen begegnet werden.

Partizipation

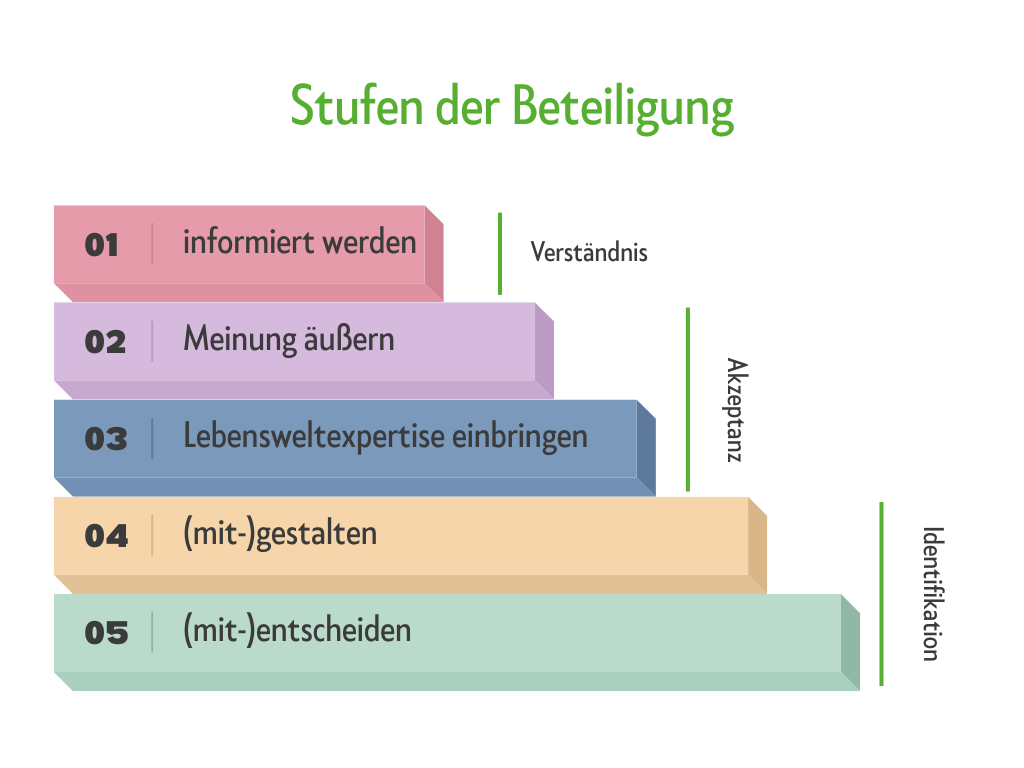

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Mitarbeitenden bei der Erstellung eines Schutzkonzeptes ist essenziell. Zum einen, weil die Effizienz und Wirksamkeit eines Schutzkonzeptes höher sind, wenn alle Akteure daran mitgearbeitet haben. Zum anderen, weil die Ansichten der entsprechenden Personen gestärkt und Selbstwirksamkeit erfahren wird. Bei Kindern und Jugendlichen schafft Partizipation, wenn sie im Alltag der Organisation verankert ist, Vertrauen und fördert die Bereitschaft, sich im Fall der Fälle zu öffnen. Wichtig ist dabei, eine echte Möglichkeit zur Partizipation zu schaffen (durch persönlichen Einsatz als auch durch geeignete Instrumente und Methoden). Eine Beteiligung nur bei der Ideenfindung, nicht aber an einer Entscheidung, kann kontraproduktiv sein.

Um Partizipation gut umzusetzen, müssen im Vorfeld also die notwendigen (strukturellen) Rahmenbedingungen und Beteiligungsverfahren geschaffen werden, beispielsweise die Etablierung eines Jugendvorstandes. Zudem ist es wichtig bei der Partizipation von Kindern und Jugendlichen nicht nur bei der Entwicklung des Schutzkonzeptes anzusetzen, sondern zu überlegen, wo diese im Organisationsalltag noch beteiligt werden könnten und sollten. So werden Mitgestaltungsräume geschaffen und Kinder und Jugendliche befähigt, sich einzubringen und ihre Ansichten zu äußern. Schon dadurch fühlen sich Kinder und Jugendliche einbezogen und es fällt ihnen leichter, sich bei Gewalterfahrungen Hilfe zu holen.